“Demà, agafem una barra de pa amb oli i anxoves i unes llaunes de cervesa i pugem a la penya. Eh o no, Rosita?”.

Y Rosita sonreía. Se limitaba a sonreír, porque esa no era la primera vez, ni sería la última, que escuchaba aquella propuesta. Y porque posiblemente le daba tanta pereza buscar una respuesta a la altura de las expectativas del seu home, como subir a la montaña.

Infinidad de puntitos negros bailan sobre un fondo blanco durante apenas un segundo, una transición que nos anuncia que Pepito, su hijo, había dejado de grabar. Quizá al entender que con aquella sonrisa y el silencio del resto de los que estábamos en la mesa se daba por finalizada la escena. O quizá, simplemente, por miedo a dejar constancia de una promesa que, al menos él, no pensaba cumplir.

En el siguiente plano aparezco yo con un jersey de lana horrible, repeinado y con chupete, removiendo cajones en busca de las bolas de colores del árbol de Navidad, que todavía no había echado raíces. De pronto, es verano, y mi madre me cambia el pañal mientras cantamos juntos ‘La chica ye-ye’.

Del yayo Pepe no guardo demasiados recuerdos. Y los pocos que guardo los confundo con aquel vídeo que mi padre, que ni era un gran aficionado a los aparatos tecnológicos ni, por supuesto, le había guiñado el ojo a un visor en su vida, grabó con una cámara analógica que a veces sueño con encontrar, perdida, en algún cajón de alguna mesa en la casa del pueblo.

O con las fotos que todavía conservamos en álbumes, más o menos ordenados y datados, como si todos esos instantes no hubieran sucedido en realidad y el recuerdo no fueran más que eso, una imagen en un papel. La foto en la que me reconozco sentado junto a él en la mesa camilla -esa mesa que escondía un hornillo y que a mí tanto me fascinaba cuando era pequeño- mientras merendábamos chocolate caliente con buñuelos.

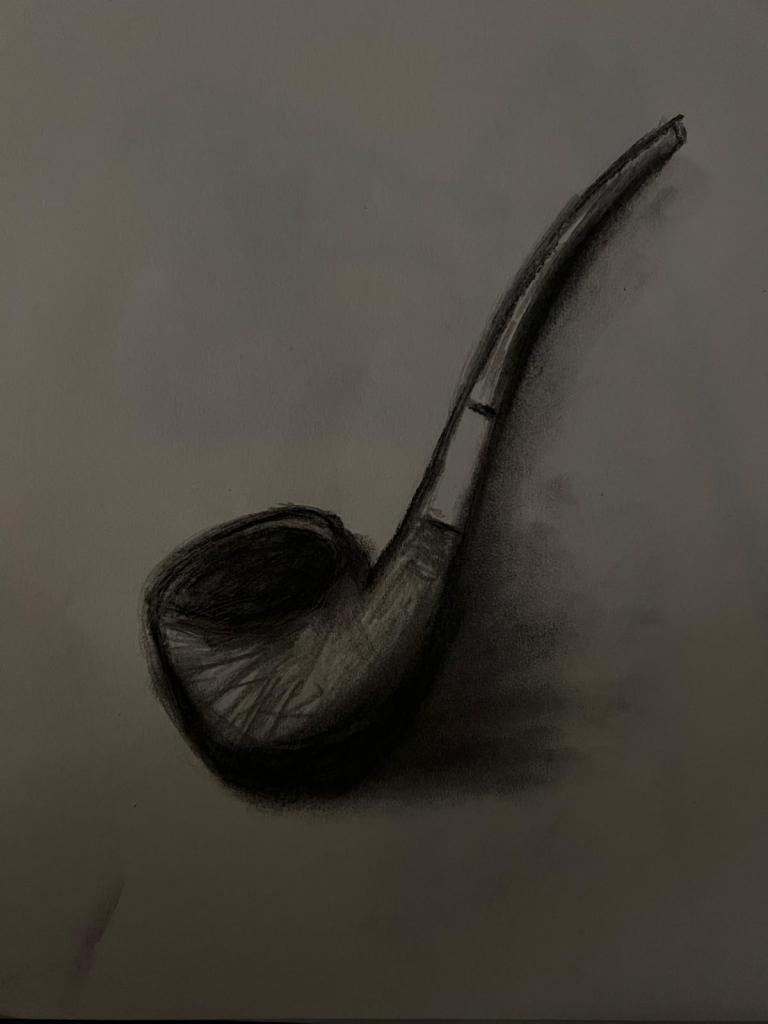

Las tardes en las que, sin soltar la pipa, se empeñaba en enseñarme a dibujar y a coger el lápiz “no como te dicen en la escuela que se coge, sino como lo cogen los pintores”.

Esos besos que pinchaban y que rehuía, como rehuía los silbidos ensordecedores que yo, pese al miedo, le pedía que repitiera. “Ay, Pepito, no li xiules al xiquet, que li fa por”, le reñía Rosita. Pero a él le gustaba hacerme rabiar. Y a mí, en el fondo, también.

O como su rincón de trabajo en el garaje. Todas aquellas herramientas que, colgadas en un tablón de madera, se correspondían fielmente con su respectiva silueta marcada a lápiz. Y las pinturas, los pinceles despeinados, la mesa manchada de mil colores, y los caballetes con lienzos que esperaban a ser pensados. La casa entera sigue llena de cuadros, de esculturas y de blocs de dibujos que consiguieron sobrevivirle.

Del yayo Pepe no guardo demasiados recuerdos. Pero hace poco rescaté una guitarra vieja, vieja y rota, que durante tantos años había visto olvidada en uno de esos armarios de la época, con patas finas y curvas atrevidas, y que nunca me había atrevido a tocar. Quizá porque tampoco recuerdo que él lo hiciera nunca.

Sin cuerdas y con el culo astillado, así la traje a casa. Muda, como los recuerdos que se perdieron en alguna parte de la memoria con el paso de los años. Ahora la he encordado y he empezado a tomar clases. Y cada vez que la cojo y me hago la promesa de aprender a tocar, sonrío, como aquella tarde sonreía Rosita al pensar en la montaña.